Мы сохраняем устную историю. Помочь нам можно здесь.

Меня зовут Анна Сергеевна Добрынская. Девичья фамилия Сафронова. Родилась 5 сентября 1926 г. в селе Зеленый Гай (Запорожская область, Украина). Мой прапрадед Фома был направлен из России в Запорожскую Сечь. Там была сформирована организация по борьбе с нападением турок. Прапрадед выжил и остался в Сечи, потом женился, и у него родился сын Тарас. У Тараса родился сын Фома, а у Фомы – сын Мусей, это уже украинское имя. У Мусея родился сын Сергей, мой папа, и еще два сына: Михаил и Илларион.

Жили они – мой папа и братья – в селе Конские раздоры, на реке Колке. Это была судоходная река. Однажды турецкий хан переправлял по ней золото, и корабль затонул. Тогда хан решил поднять золото со дна и закрыл водосток в эту реку; река стала безводной, и суда по ней больше не ходили. Там были берега высотой до семи метров. И вот на этой реке, на берегах были построены «Конские раздоры». И там стояло село. Ну, этой землей владел первый немец уже при царе Николае. Тысяча гектаров земли принадлежала немцам.

Папа, когда ему исполнилось шестнадцать лет, начал работать батраком. Жили они с братьями в комнате, меньше вот этой. Папа потом женился на Марии Усенко. У них родилось пятеро детей, из которых выжил только один. Страшные были условия. Мама тоже работала батрачкой у немца. По ее рассказам, было страшно. Летом они косили серпом. Хлеб, зерновые; и под снопами рожали, короче говоря, страшное дело.

В 1924 году на этой земле немцы основали село «Зеленый Гай», в двенадцати километрах от села «Конские раздоры». И там советская власть дала землю моему папе и его брату Иллариону. Они построили дома и жили, знаете, я до сих пор вижу эти зеленые сады. Дороги, украшенные белой сиренью. Это был настоящий курортный город. А недалеко, за двадцать километров от нашего села находился курортный город Бердянск. Ну, короче говоря, у папы с мамой родилось при советской власти еще четверо детей, в том числе и я. Мы все выжили. И общая семья была: пятеро детей, мама, папа, тетя Гана, она была инвалидом.

Потом старший брат женился, и мы построили новый дом. Брат Василий освоил профессию учителя и работал в Запорожье. Потом его в армию призвали, он в Севастополе служил. А мы ходили в школу. До войны я закончила семь классов.

И вот началась война. Вы представляете, в июне-месяце, в июле, где-то в двадцатых числах. Я помню эту дату по письму брата, он писал из Севастополя, а тогда моряки служили пять лет. Им давали отпуск через два года. И он должен был… Как он пишет: «Меня выбросят с парашюта над нашим селом в отпуск». И вот мы так ждали дня, когда он прилетит. И в это время, как говорят, 22 июня – солнечный был день ¬– мы бегали, играли, пели песни. Как раз шел фильм «Чапаев», мы играли в Анку-пулеметчицу. И вдруг по радио объявляют – у нас в селе и школа была и ДК, прекрасное село было, богатое, – что началась война. Мы побежали с соседкой девочкой к председателю колхоза просить, чтобы он дал нам пулеметы, а мы залезем на чердак, и если фашисты появятся, будем в них стрелять. А он сказал нам: «Девочки, угомонитесь, фашисты до нас не дойдут». Ну и потом, значит, в августе уже они появились, на берегу Днепра, в ста километрах от нашего села, и по ночам такое зарево было, как будто горит небо, но не высказать, что это было.

В августе же появились мотоциклисты. А до этого мой папа и старшая сестра уехали с колхоза с хозяйством: коровы, овцы – много было скота, в эвакуацию их погнали. А мы остались: я, младшая сестра, мама и тетя-инвалид. Ну, мотоциклисты. Во-первых, мы видели мотоциклы только местные, а тут – с колясками. И за мотоциклом идет танк. Мы, конечно, попрятались, мама нас запихнула в сарай, спрятала. Ну, мы выглядывали в дырку из сарая, смотрели, как танк приехал на площадь. И водил вокруг вот этим своим дулом для стрельбы, но в селе была тишина. Через некоторое время появилось много танков, фашисты. В общем, было что-то страшное.

Немцы, во-первых, нас выгнали; у нас в доме было хорошо, а они нас в сарай выгнали. Сами заняли дом, начали ловить кур, кроликов. Короче говоря, всю скотину тут же, представляете, они резали, овцы блеяли. Это что-то страшное, мне до сих пор это вспоминать страшно. Они все живое убивали. Тут же жарили, варили и забирали с собой. Мы не выходили, сутки не ели, боялись.

Через некоторое время они ушли, поскольку не было наших войск, хотя до этого очень много шло эвакуированных в сторону Азовского моря, чтобы переправится к Одессе. Ну а потом, значит, раз не было никакого сопротивления, фашисты ушли. Вместо них появились полицаи и, главное, бандеровцы. Вы представляете? До сих пор вижу, как они на тачанках сидят по три четыре человека, поют песни какие-то. Я один раз вышла посмотреть, и вдруг они едут. Они всех избивали плетками. Песни какие-то пели. Ну, короче говоря, мама вышла и меня забрала. Они со мной ничего не сделали, но это вид тачанок и песни остались в моей памяти до сих пор. Они звери.

Потом полицаи, фашисты брали нас, малолеток, вели в поле, давали лопаты, и мы грузили землю на машины. Земля – чернозем, и они потом эту землю везли на станцию, перегружали в вагоны и отправляли в Германию.

Кое-как мы дожили до осени, урожай, который смогли, спрятали. А однажды слышим – выстрелы, такие выстрелы и гул орудий. Самолеты – это что-то страшное. Оказывается, Восемнадцатая армия под руководством Смирнова – он сам ленинградец – под самой границей подступала, выходила из окружения. И дело в том, что рядом Азовское море, а плавательных средств нет, и деваться им некуда, так они дали последний бой. Это произошло на берегах реки Комки. Бой шел три дня, представляете? Это ужас был, и потом, когда остановилась эта стрельба. Фашисты начали привозить раненых, сгружали в нашу школу. Нас никого не допускали. Ни женщин, ни детей, никого, и выгружали их там без оказания медпомощи.

Человек семьдесят попали в плен, их поместили в овечью кошару. И нам разрешили пленным детям носить воду. Мы с девочкой-соседкой понесли. Так представляете, кошара была за проволокой, и пленные сидели за проволокой. Мы поднесем, а фашист поболтает рукой в воде в этой – смотрит, не положили ли мы туда чего. И только потом давали. Там среди пленных был командир; ну, тогда были петлицы, не погоны. Мы не разбирались. Только видели, как фашист срывает петлицы. А я стояла недалеко. Командир: «Не ты, фашист, мне петлицы снимать!». И плюнул немцу в лицо. А тот раскрыл командиру рот и выстрелил, убил. Это на глазах у детей. Это кошмар.

А потом я увидела грузина, кажется. Потому что черный и говорил на языке непонятном. Он поднял руки и просил, наверное: «Помоги, помоги!». И фашист его тоже убил.

А раненые, вы представляете, без помощи! Они стонали, кричали. Женщины просили фашистов: «Пропустите, хоть воды пронесем!». И они не давали. Потом уже одна женщина подошла, встала на колени с иконой, и он пропустил четверых. Так вот эти женщины говорили, что когда они зашли, то были в ужасе. Все стены были в червях, везде ползали черви. Все раны загноились, в общем, многие уже мертвые были. Ну, короче говоря, вот такое отношение было фашистов.

Ну, а потом, значит, у нас пряталась медсестра. И вот когда допустили женщин, мама ее переодела в платье и выучила говорить предложения на украинском языке. А у нас был такой полицай, он делал доносы во время репрессий в 1937 году. Даже на папу донесли. А медсестра была переодетая, и мама научила ее говорить: «Дай мне отцы ложкой». По словам понятно, что украинка. А она сама была с России. И она говорит: «Я спрятала сумку с медикаментами, вы пошлите свою дочку и соседку, пусть найдут». Она описала, где сумка находится, меня одели в старуху и мы с соседкой пошли. Вы знаете, видеть боль – это что-то страшное. Мы только подходили, когда увидели: стоит орудие, запряженное лошадьми: две лошади убитые, одна раненая. Она встает, а ей не встать, потому что у нее запряжка. Вдруг едут полицаи: «Что, лошади нужны? Так ложитесь вместе с ними, мы вам поможем». Ну, мы отошли, а они убили эту лошадь. И потом уехали, а мы пошли дальше искать эту сумку.

А среди разбитых орудий я нашла одну открытку; письма все были разбросаны, адресов не было, потому что солдаты разрывали все бумаги перед боем. И там, на открытке пишет девочка своему жениху:

К тебе в грезах лечу.

Твое имя шепчу,

Милый друг, нежный друг,

О тебе я грущу.

Я эту открытку сохранила. Дальше идем и видим окоп, а в нем спиной друг к другу стоят восемь молодых парней – все мертвые. Они стоят и друг друга поддерживают, а вокруг фашисты.

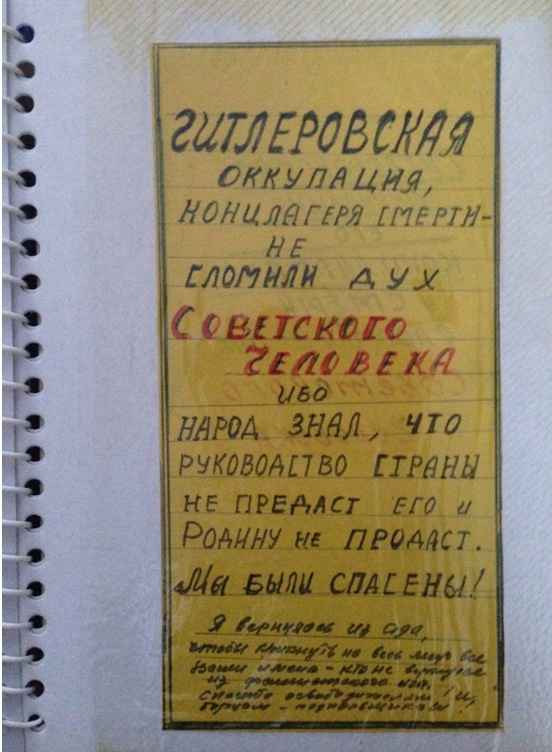

И когда провозглашают – это еще Солженицын писал – что советские люди не хотели воевать и тысячами сдавались в плен, потому что ненавидели советскую власть, я это презираю. И Солженицына презираю. Я даже Путину написала, когда в русскую литературу включили его сочинение. Я ему написала, Путину, все это. И читала в газете, что он исключил произведение Солженицына из обязательного списка литературы, ну, может и не по моему письму. Вы понимаете, так унижать русского советского солдата!

Но это еще не все. В общем, сумку мы так и не нашли. И вдруг папа мой возвращается. А фашисты весь скот загребли уже. Потому что скотину гнать или мотоцикл – это две разные вещи. И догнали их, а они попрятались – человек двадцать их было – и обходными путями вернулись домой.

У нас был громадный сад. И смородина росла, и крыжовник, и яблоки, груши. И папа, когда возвращался, в этих кустах обнаружил восьмерых солдат. Солдаты живые, один только среди них был раненый. Папа их увидел, а они попросили: «Дедушка, найдите нам гражданскую одежду, переоденьте нас». А мой дядя, папин брат, жил на другой стороне реки.

И вот когда мы пришли, папа сказал: «Иди к нему». Добавил только: «Переоденься старухой, и пусть он даст, что есть у них из одежды».

А потом папа сам пошел к соседке. Я пошла и принесла эту одежду гражданскую. И вы представляете, я иду и слышу свист. Я знала, что солдаты там, но соседка рядом. Думала, если я пойду, вдруг она следит за мной, а я могу их выдать. И когда шла мимо солдат, видела их в кустах и пела: «Не свистите, я несу вам, я несу вам».

Почему я это говорю? Когда папа понес солдатам одежду и стал их одевать, они ему сказали: «Какая-то баба шла. Мы ей свистели, а она даже не отозвалась!». А он объяснил: «Это девочка моя. Ей четырнадцать лет, я ее переодел».

Ну, в общем, их спасли, и уже зимой – такая была пурга, что не высказать – вдруг постучался кто-то в дверь; папа вышел, а ему говорят: «Дяденька, дай поесть чего-нибудь». Он этих солдат хотел в дом пустить, а они: «Нет-нет, за нами следят, мы разведчики, ты нас спас переодел, помнишь, мы тебе доверяем». Тогда папа с мамой быстро собрали все, дали им еду, и они ушли. И только солдаты ушли, буквально минут через десять раздался грохот в дверь, и зашли два полицая и три эсэсовца, мол, где разведчики. Представляете, если бы эти ребята зашли, собака взяла бы их след. А так метель занесла следы и собака след не взяла. И так мы солдат тех спасли.

А когда прошла зима, весной фашисты начали угонять людей в Германию. Моя сестра двоюродная жила в городе Орехово и предложила родителям забрать меня к себе. Мама согласилась, а рядом там жил полицай, работавший на советскую власть. И он моей сестре сказал: «У нас тут подпольная группа, руководит Ричерри!» Мы потом с ним познакомились, у него две дочери, они тоже были в группе. И вот он говорит: «Мне надо знать, когда заседание идет! Пусть твоя девочка идет туда, и я буду знать: если ее нет дома, значит, идет заседание!». Я до сих пор все это помню. Конечно, я там не присутствовала, на этом собрании. Еще одна девочка, ее сестра, мальчик и я сидели в небольшом коридоре, крутили бутылки.

И вот однажды в коридор зашел другой полицай и говорит нам: «А вы что тут делаете?». Это потому что свет-то горит. А мы ему отвечаем: «Играем!». «Как играете?». «А вот так! Дяденька, ты поверти бутылку, знаешь, как интересно!». А за дверью услышали, что кто-то пришел, и замолчали. Ну, он повертел. «Да, интересно. Ну ладно, играйте!».

Самое страшное, что запомнилось: вот эта подпольная группа ожидала разведчиков, девочка должна была прибыть и три мальчика. И они их выпросили. Их обнаружили полицаи. И дальше им нужно было узнать, куда те пойдут, чтобы открыть место расположения подпольной группы. Но эти мальчики обнаружили, что за ними следят, и начали стрелять, потому что рядом были полицаи. Ну и, короче говоря, убили этих парней. А девочку-радистку взяли. Там главным полицаем в городе Орехово был литовец Оскар, такой громадный мужик. Он собрал всех жителей города и (представляете, мне слова его запомнились и этот его вид) говорит: «Нам не удалось обнаружить подпольную организацию, но парней мы убили. А девочку резали по кускам. Чтобы она сказала код рации, но она так и не сказала. И вот знайте, если вы будете участвовать в этом, вас мы тоже будем резать на кусочки!». Какие он «мероприятия» проводил, это что-то страшное. Но так подпольную группу не выдали и не обнаружили.

И вдруг папа приезжает и говорит: «Давай домой, потому что нас могут расстрелять. Спрашивают, куда ты подевалась. Говорят уже, что ты где-то в партизанах. А коли мы твои родители, то расстрелять нас могут запросто». И меня забрали домой. Привезли – это был конец 1942 года. Я еще пожила зиму, а в мае-месяце Сталинградская битва показала Гитлеру, что будет наступление советских войск и в других местах тоже. Короче говоря, фашисты стали угонять трудоспособное население в Германию, и нас тоже забрали. Повезли по районам. Держали за проволокой колючей. Сказали, что будет медкомиссия, а мама говорит: «Давай за глаза положим касторку». Есть такое растение. Глаза опухнут, и ты по комиссии не пройдешь».

Ну, я положила, глаза распухли, я ослепла. А комиссии никакой не было. Хорошо, что с нашего села еще были девочки, пятнадцать человек, так они меня с собой водили.

Погрузили нас в телячьи вагоны, набили битком. Мы даже сесть не могли. Стоя нас везли около месяца. Потом, мы до того изнеможенные были, что некоторые стояли, а некоторые сидели – так поспать можно было, по очереди. Хорошо, хоть родители дали еду. Так мы по кусочкам глотали, а так нас не кормили, даже воды не было. Когда останавливались, фашисты воды в бидончике принесут, если сами не пьют.

Привезли нас в Перемишель – это Польша, выгрузили сразу за проволоку. Усадили под небом открытым, и мы сидим. Рядом мужчины. И один говорил на ломаном русском. Я его, конечно, не видела. Но голос слышала и как он говорил: «А вы знаете, когда фашисты пришли, нас всех, солдат, забрали и повели в лес. Привели в лес, но главное – вели нас солдаты в советской форме, и разговаривали среди пятидесяти человек, только десять, остальные молчали. Привели нас к окраине леса и заставили копать рвы. Мы выкопали рвы, а потом нас по очереди к ним подводили. Стреляли в затылок, и мы падали туда…». «Я, – говорит, – там, где рыл, у самого конца и остался, и когда он крикнул «Пли!», я упал. Меня пуля не задела. В общем, всех расстреляли. Я лежал под трупами и слышал немецкую речь. То есть, это фашисты расстреливали польских солдат. И чтобы скрыть, что это фашисты они, говорят, надели советскую форму. А ночью я вылез из этого рва, дополз до деревни, и там меня старуха одна спасла – переодела. Я у нее работал, а потом донес кто-то фашистам, и меня в лагерь забрали.

Вот так нас под открытым небом держали. Давали пить и кусочек хлеба. А потом начали забирать то песок нагружать, то еще что-нибудь, и так около двух месяцев. А затем приехали какие-то мужики, владевшие русским языком. Погрузили нас на поезд и привезли в город Аугсбург. В Аугсбурге нас выгрузили и, представляете, вели полуголодных, босых, ободранных по улице, по дороге. Шли немцы и кричали: «Русские свиньи!». Мы еле-еле шли. Привели нас в концлагерь, а лагерь – километра полтора или два – это его начало, и за этим началом одна проволока, через метр – вторая, там стоят солдаты пленные, и нас ведут. А вход в лагерь был в самом конце.

Нас привели туда, а мне однажды, когда шла – а мы ведь босые были – под ноги что-то попало мягкое. Смотрю, ромашка, цветок. Я его взяла и сразу увидела хату, свою деревню и пошла мимо лагеря. А ребята пленные спрашивают: «Откуда вы?». Мы кричим, а фашисты нас – плеткой, чтобы не кричали. А один и говорит: «Девочка, какая ромашка! Дай мне!». И я бросила. К счастью, перебросила. А вторая упала по эту сторону проволоки. Тут же колонну остановили, меня вытащили и сразу – в полицию: «Кому бросила сообщение?». Я говорю: «Какое сообщение?». А один из полицаев побежал и эту ромашку взял. Но меня еще удивило, что сразу эти ребята отступили. И ромашка не перелетела. И полицай принес эту ромашку и начал ее по лепесточку разрывать, но так они ничего и не нашли.

Ну, привели нас в концлагерь, в бараке нары были. Клопы, щелей много, в матрасах солома была. Мы уставшие легли, а на второе утро нас покормили и определили работать на фабрику «Эберли». До нее нужно было ходить пять километров туда и обратно. Полицаи поднимали нас в шесть часов и вели туда. Еще нам дали деревянные колодки, типа тапочек, только деревяшки. И вот пять километров туда и обратно. Меня определили уборщицей; я подметала полы, убирала в цехах. А на фабрике был такой парень Макс, молодой мальчик. Он издевался так, говорил: «Мы вас задавим». И однажды он взял и посадил меня в ящик с мусором. Закрыл крышку и говорит: «Подыхай, сталинское племя». Ну а мне не открыть крышку никак. К счастью, там еще работал старик Отто Шнайдер. Когда все немцы ушли, он открыл крышку и вытащил меня. И, вы представляете, дал мне хлеба, а на хлебе – кусочек колбасы. И еще дал воды попить. Этот хлеб я два дня сосала, потому что с колбасой даже.

Помню, там была женщина такая, Марта. Тоже немка. Она дала мне трико, чтобы одеться. Ну, в общем, издевательства немцев довели меня до того, что у меня открылась форма туберкулеза. Кровотечение было горловое, и меня назначили в газовую камеру. Там же не лечили. Стрелять – труп останется, а после газовой камеры и следов нет.

Ночью я привязала полотенце, тряпку к горлу, а второй конец – к нарам, думала, буду переворачиваться и задушусь. И, представляете, бывает в жизни так, что видишь вдруг всю жизнь свою. И вот я вижу, как сижу в яме глубокой. Ровные стены, я царапаюсь, а не зацепиться: стены-то ровные, скользкие. И вдруг, наверху, над этой ямой появляется свет, а на фоне этого света – человек в военной форме опускает ко мне руку. Рука – такое ощущение. Я чувствую всю жизнь, как будто кто-то мне помогает. И говорит: «Девочка, убивать тебя большой грех, мы тебя спасем!». Я глаза подняла и вижу: Сталин. Я сразу веревку оттянула (синяки потом были) и сижу. Уже утро наступило, а соседка моя говорит: «Слушай, ты собиралась задушиться? Почему сидишь?». Она в курсе была, девочка с нашей деревни. Потом она замуж вышла, в Запорожье жила. И я ей рассказала, говорю: «Ты представляешь, видение настоящее!». А утром я должна была пойти в медпункт. Туда должны были прийти фашисты, чтобы забрать меня в газовую камеру. Ну, я пришла, а там работал Александр – военнопленный фельдшер. Я вижу, стоит ведро, и он мне говорит: «Бери, мой пол». Я говорю: «Ты же видишь – кровь идет. Я не могу!». Тогда он как закричит: «Мой пол!!!». Я схватила тряпку и начала мыть. Выкручиваю тряпку, мою пол. Вдруг идут эсэсовцы, ведут двух женщин и спрашивают: «А где третья?». А Александр им отвечает: «А она пол моет!». Тогда один и говорит: «Что, она может работать?». «Так видишь, работает!». «Ну, пусть, раз может, работает».

И меня оставили, представляете. А русский и французский медпункты были напротив. Я как-то осталась там мыть полы и однажды мыла и потеряла сознание. Очнулась в кабине французского медпункта. Такой старик, с белой бородой и белыми волосами – я не знаю его имени – привел меня в сознание. Он дал мне лекарство, а потом – кашу. И сказал, что он бывший русский, его родители эмигрировали, и он попал в плен. Хоть и ломаным русским языком, но он владел. Сказал мне: «Вот когда французы закончат приходить, ты после двух или трех приходи ко мне каждый день. И начал давать мне лекарство. Я много изучала лекарственных препаратов, но не нашла названия. Я сама фармацевт. Но дело в том, что он мне лекарство даст и тут же при мне варит кашу и меня кормит. С рыбьим жиром каша была, и у меня прекратилось кровотечение. А потом я начала работать при медпункте.

У нас работала подпольная группа под руководством Михаила Козлова. Он гвардеец бывший, и когда гвардию разгромили, его арестовали и забрали в полицию. Потом допрашивали, избивали. Однажды полицаи закрыли комнату, де он сидел, но не на ключ, а сами пошли пить. И он выбрался ночью из кабинета, спрятался между одеждой, и никто не ходил, потому что все полицаи были пьяные. И когда он выполз из этой комнаты, увидел собачью будку, она рядом стояла. Так он залез в эту будку и трое суток там просидел, собака его не выдала. Собаке приносили еду, так она прежде Михаилу давала поесть. А потом уже сама доедала. И вот, сидя в будке, он от полицая услышал, что готовится отправка в Германию. Тогда он ночью выполз и добрался до вокзала, но уже под другой фамилией – его настоящая фамилия Рычагов, а там пошел как Козлов. У меня есть его фотография, я потом покажу, и Александра этого с женой Надей. Она тоже была в лагере. Так вот, он забрался в поезд, приехал в Германию вместе с заключенными и работал там в подполье.

В подполье была большая группа, и я тоже стала там работать. И там еще работала и жила в городе Вера. Она была советской разведчицей, работала прислугой у эсэсовца. Под видом моей родственницы Вера приходила в концлагерь, у нее был пропуск «свободный проход». Она мне говорила, что надо для подполья, и уходила. Приносила мне еду, проходной показывала, что, мол, несет еду больной, и пропуск у нее был. Потом Вера показывала мне квартиру, она жила на чердаке, а там стоял приемник, и она рассказала: «Вот в эту дырочку я совала в розетку, находила станцию и получала сведения от разведгруппы».

Короче говоря, когда меня освободили от газовой камеры, соседка моя все рассказала другим соседям, и по лагерю разнеслось, что меня Сталин приказал освободить. Пришли гестаповцы, меня и соседку забрали и повели в гестапо. У меня все это до сих пор перед глазами. Кое-что запоминается на всю жизнь. Когда нас вели, нужно было подняться на третий этаж. По правую сторону было отдельное помещение, метра полтора или метр, проволока натянута, и там, за ней десятки молодых парней, избитых, в синяках. Один из них кричал: «Девочки, если вы останетесь живы, скажите, что мы остались верны Родине!». Вот какая была молодежь.

Привели нас. За столом сидит гестаповец. Знаете, красная, жирная рожа, четко говорит на русском языке: «Ну, сталинское племя, откуда ты берешь листовки, что тебя спасает Сталин». А соседка же рассказала, и понеслось по лагерю. Я, конечно, испугалась вначале, что кого-то арестовали из подполья, и они меня выдали. А потом думаю: «А, что Бог даст!». Вытаскиваю крестик, который мне мама дала, и говорю: «Гражданин эсэсовец!». А он как заорет: «Какой я эсэсовец, я русский!». Я говорю: «Извините, я верю в Бога, и мне сон приснился просто!». И тут же у меня опять кровь изо рта пошла. Ну, еще француз-то не лечил. И девочки говорят: «Да, это сон был!».

Фашист этот надо мной издевался, плеткой бил: «Скажи, откуда листовки, сталинское племя, вас не переубедить!». А когда я крестик уже вытащила, он говорит: «А, ты еще и в Бога веришь? Ну ладно идите, все равно подохнешь скоро!». И отпустил. Я после этого все время крестик ношу. Комсомолка была, а все время ношу крестик.

Потом, когда освободили Сталинград, сняли блокаду Ленинграда, то есть, мне Вера все это сообщала, разведчица. На заседании подпольной организации я сказала, что Ленинград освободили от блокады. Тогда один парень, белорус, и говорит: «А давайте фейерверк устроим!». А Козлов отвечает: «Где мы возьмем?». А в нашем бараке жили две женщины: одна девочка, Тамара, восемнадцати лет и женщина, у которой было двое детей. Марфа ее звали. Они сами из Ворошиловграда. Так вот, они обе работали на пороховой фабрике, и им дали задание ее взорвать, то есть, устроить фейерверк. Они и устроили. Все сделали. Между прочим, о Тамаре и Марфе я написала в газету «Вести», потому что не могла допустить, чтобы о них памяти не осталось.

У Марфы было двое детей: мальчик пяти лет и девочка – два годика. Они вместе на нарах и спали. На работу их уведут – в лагерь же полицаи вели, не сами ходили, – а дети остаются дома, в бараках. И вот им было дано задание. Они завели, включили взрыватель на шесть часов вечера, когда смена уйдет. И вдруг приехало начальство, руководители фабрики. И Марфе с Тамарой уже никак не уйти было туда. Их бы все равно потом убили, если б они прошли к выключателю и их обнаружили, поэтому они решили погибнуть сами. Вместе с руководством. Конечно, много рабочих тогда погибло и они обе, в том числе.

Я, когда приехала домой, писала в газету, искала мальчика. Жив или нет? Хотела рассказать, что его мама погибла как герой. Вот, представляете, даже в этих тяжелейших условиях люди сражались. И потом, в подполье был и француз. И он тоже многое рассказывал. Говорил, что в 30-х годах, когда Троцкий выехал из России, он создал группу, собрал материалы. И книгу его сын Леня издал. Книгу о том, как провести террор в России. И это все организовал Троцкий. И Вторую мировую войну. Троцкий имел теснейшую связь с Гитлером. Это, как француз говорил, чтобы уничтожить Россию. И он панировал уничтожить правительство, залить кровью Москву, за то, что они не его назначили руководителем страны, а Сталина. Вот месть. И его же, когда он жил за границей, спонсировали. Сто миллиардов долларов его дядя дал, чтобы он организовал армию и сделал переворот в России. Но план Троцкого сорвался, и он не мог успокоиться. Это подтверждал и генерал Кутепов. Он говорил, что они любыми путями хотели уничтожить Советский Союз, чтобы вернуть свои имения. Создали группы «Собр», «Трест» и так далее. Провели репрессии, убрали руководство армии, чтобы было легко воевать. Вот что творили эмигранты из России. И мне обидно то, что вот сейчас Цепко недавно выступал и сказал, что интеллигенция царской России была выше и лучше интеллигенции советской власти.

Вот что творили, и на каждом шагу сейчас нас уничтожают. В общем, у каждого человека своя судьба. Но то, что пережили люди в концлагерях, вот, например, в Дахау… Мы получили задание. Чтобы поднять восстание в Дахау, освободиться от фашистов, мы получили задание сшить рясы для священников и под этими рясами пройти и пронести оружие. Мы только начали. Помню, синий цвет такой был. Где брали материал, не знаю. Это все Вера доставала где-то. Начали потихоньку сшивать, и вдруг там сами узники подняли восстание и освободились.

А потом нас освободили американцы. И, представляете, говорят: «Америка, Америка, приятели!». Так вот, представляете, во-первых, они восемь месяцев нас не выпускали, транспорт не давали. Но хоть кормили. Потом для того, чтобы выехать на советскую территорию, нужно было разрешение. А фашисты, когда американцы подходили, город, между прочим, сдали без выстрелов, без боя. Ни одного выстрела не раздалось! Город американцы не бомбили, бомбили только окраины, где река, поле, заводы – все осталось. А перед уходом фашисты заминировали концлагерь: не выйти. Но, спасибо, наши солдаты разминировали, и мы могли выходить.

Но самое страшное было то, что американцы подъезжали на грузовых машинах, забирали девочек и увозили в бордель или еще куда, я не знаю. Один раз нас построили, но со мной всегда была Вера, она никуда меня не отпускала, всегда была со мной. И вот идет солдат: рядом стояла девочка – забрал, сзади стояла – забрал и на меня смотрит. А Вера говорит: «У нее туберкулез». «Ну ладно, мы купим, за доллары». Так вот, опять Вера меня спасла. А так бы увезли. И одна девочка бежала оттуда, где их содержали. Так она вся была страшная, в синяках, изнасилованная – вот что делали американцы.

А вот еще когда были в польском концлагере: сидим на земле, а мимо идет девочка, вся в крови, ноги в крови, и только говорит: «Мама Рига, мама Рига!». То есть, она сама из Риги. Вот литовцы поддерживают фашистов, а увидели бы, как она говорила! И она прямо у нас на глазах падает, теряет сознание и умирает. И они еще поддерживают. В общем, врагу не пожелаешь такое испытать.

Ну и потом я приехала, а ноги у меня больные до сих пор. Как говорят, и Военно-медицинская академия занималась, и московская профессура занималась. Предлагали операцию, трое врачей были за и двое против. И врач, который был против, дал записку, чтобы я подошла к машине, стоявшей внизу, и попросила шофера отвезти меня на отделение. И когда я пришла туда, медсестра меня повела в палату, где лежали несколько больных. И одна пациентка мне сказала: «Не соглашайся, я полгода лежу и все равно вся в крови, в гное». И я не согласилась. Что Бог даст.

А потом окончила десять классов. Восьмой класс дома занималась, потому что болела. Учителя домой ко мне приходили. Потом поступила в Днепропетровский фармацевтический институт, и меня направили в Ленинградскую область. Это был 1952 год. Из области – в Выборг, и я уже, представляете, стала выходить, и вдруг секретарь кричит: «Вернитесь!». Я выхожу обратно в кабинет, там сидит женщина и говорит: «Извините, мы вас направим в город Волхов». Я говорю: «В Выборг!». А у меня брат, сын папиного брата, который в деревне жил, уже работал в Ленинграде, в конструкторском бюро подводных лодок. Он много ездил, был почетным гражданином, и я ему написала письмо, когда мне дали направление в Ленинград. Я написала: «Слушай, Леша, как ты считаешь?». А он не пишет, звонит: «Ты что одурела?! Отказаться от Ленинграда. Давай!». И вот захожу я, а начальник говорит: «Вы извините. Но дело в том, что в Волхове грозят закрыть изготовление растворов. Нет провизора, анализы не делают!».

И еще женщина работала там, в аптеке бухгалтером, Надежда Ивановна. Она сказала, что меня управляющей послал, и что если я не приеду, то ее уволят. Растворы готовить некому, а обслуживать надо весь район: и больницы, и поликлиники. Так мне и переписали направление. Надежда Ивановна меня забрала с собой. Взяла ночевать к себе, когда в Волхов приехали, и сказала: «Чтобы ты не сбежала. Передам тебя из рук в руки!».

Короче говоря, привезла меня в аптеку и сдала. Ну, управляющий забрал меня к себе. Я у него жила сначала, а потом мне дали комнату на Чайковского. А до этого я пошла в ГОРКОМ к секретарю – хотела уехать, потому что город – развалина такая. Очень было тяжело. И потом, когда я была на практике, меня послали в Киев, практика проходила в правительственной аптеке. И когда я сюда приехала, увидела, как работают люди – целую смену, стоя, делают лекарства.

Тогда работала на мебельной фабрике в Старой Ладоге Нонна Михайловна. Я ее попросила, нарисовала стол, и она сделала мне стол точно такой, как в Киеве. И потом с моего чертежа всем остальным сделали. В общем, мы стали Краснознаменной центральной аптекой. Меня наградили, я была Отличник здравоохранения СССР, Отличник гражданской обороны СССР, много у меня есть почетных грамот.

Так вот, представляете, арестовали моего папу в 1937 году. Утром встаю, мама плачет и говорит, что папу арестовали. И вдруг он приходит и рассказывает, что его утром привели на допрос. Он зашел в кабинет и увидел, что за столом сидит сын, у которого папа работал батраком. Он был управляющим имения вот этого немца и только хотел сказать «Здравствуйте», как вдруг – есть Бог, действительно – влетает помощник и говорит: «Семен Иванович, вам срочно депеша!». Папа сразу: «Как же Семен, если он Иосиф?». Он прочитал эту депешу и говорит: «Вызывай другого следователя, пусть это быдло допрашивает он!». И, вы знаете, папа рассказывает: стал допрашивать этот следователь и говорит: «Ну, назови дату, когда ты собирался ехать в Москву, чтобы убить Сталина!». Папа говорит: «Как убить, если Сталин дал мне землю, чтобы я дом построил, чтобы детей выучил». «Вот смотри, как, такого разговора не было?». И показывает бумажку. «Тут написано: Иванов, Петров, Сидоров и так далее. Как же ты не слышал, если Сидоров стоял здесь, а ты здесь!?». А папа говорит: «А я плохо слышу!». А когда папу сажали в машину, ему парень сказал: «Что бы ни спрашивали, вы ничего не видели и не слышали!».

Самое радостное – когда сообщили, что война закончилась. Это вы знаете. Мы сидели и щипали себя – не верили. Не верили, что мы живы, что мы слышим это. Потому что не верилось, это был ужас. И что было еще важно – я и в школе говорю: помните ребята свою маму – свою Родину и любите их. И тогда навсегда останетесь победителями. Конечно, я благодарна и Вере, и Александру, представляете, если бы он не заставил меня мыть мол, меня бы не было в живых.

Раньше в аптеке были такие вертушки – в них располагались бутылочки с лекарственными формами, они распределялись по группам: по возрасту, по дозировке, которая требуется; а сами эти вертушки вращались. Вот, например, «Цитрамон». Какие-то лекарственные препараты, которые в него входят, противопоказаны некоторым больным, и врач всегда исключал из списка ненужный ингредиент, а мы делали такое лекарство в аптеках. Это сейчас таблетки выпускают одинаковые для всех: для детей пяти-семи лет и пожилых, шестидесяти лет, например, то есть дети до пяти лет получают лекарства для взрослых, и мама должна дома эти пилюли делить, чтобы соблюсти дозировку.

Мое имя в концлагере было «ОСТ-503». Каждый концлагерник имел номер с приставкой «Ост», это было написано на робе, и полицай или сопровождающий никогда не называл имя или фамилию. Только «Ост-503».

Вернувшись из концлагеря домой, я вылечила ноги и легкие. Окончила десять классов, потом поступила в фармацевтический институт. Конкурс был – шесть человек на место. И я прошла. Стипендию платили круглый год, жилье дали бесплатное – институт полностью оплачивал. Была столовая, и каждое утро, приходя, мы получали бесплатный завтрак: чай, хлеб, винегрет. Это был 1948 год, три года как закончилась война.

На летнюю стипендию мы покупали одежду, тогда в магазинах был крепдешин, бархат и еще много всякого хорошего материала. В институте я занималась исследованием лекарственных растений. Изучала пилокарпус. У нас его выращивали только в исследовательских институтах, на юге. В частности, в городе Кобулети, на берегу Черного моря, в семи километрах от турецкой границы.

Мы туда приехали, и у нас сразу забрали паспорта: граница же рядом. Комнату нам выделили. А по берегу Черного моря постоянно плавали пограничники на моторных лодках. Меня и еще нескольких студентов направили изучать лекарственные растения. Всесоюзный исследовательский институт лекарственных растений. Что было еще интересного: когда мы шли на рынок, местные жители нам бесплатно давали овощи и фрукты или снижали цены. Представляете? И это кавказцы.

За то, что я качественно провела исследовательскую работу, меня наградили Почетной Грамотой министерства высшего образования СССР. В нашем институте была военная кафедра, где строго соблюдали все законы военной службы. По окончании ВУЗа мне было присвоено звание лейтенанта медицинской службы, и меня приписали к отделению Черноморского флота.

В беззаботные студенческие годы случалось много поездок. На уборку урожая мы ездили, строили Дворец студента. Его открыли в 1953 году. А мы закончили в 1952 году. Мы его так и не увидели. Вечерами – праздники, вихрь вальса. В общем, незабываемое было время. И чистые глаза мальчика на всю жизнь остались у меня в памяти. Настолько они были вежливые ребята, даже целоваться не лезли. Закончили институт и обещали жениться. Ну, ни разу не поцеловались даже, настолько было все грамотно.

Практика у меня проходила в Киеве, в бывшей правительственной аптеке, которая давала план на всю трудовую деятельность аптечных учреждений, снабжавших лекарствами город и район.

Когда я приехала в город Волхов, мне, прежде всего, нужно было создать условия труда для аптечных работников. Управляющий аптекой, Макаров Николай Алексеевич, всегда мои начинания поддерживал. Местные власти всегда поддерживали желание создать в аптеке что-то новое, даже расширить площадь.

Когда я пришла, удивилась, что все работники аптеки лекарства изготавливали стоя. Восемь часов простоять на ногах! Места не было, сесть было негде. И, тем более, столов ассистентских не было, хотя это не соответствовало нормам и правилам.

В то время меня избрали секретарем комсомольской организации, и параллельно я работала в школе. Медсестрам преподавала фармацевтику. Тогда управляющий аптекой, Макаров, заболел, и меня назначили на эту должность. В связи с этим добавили еще двенадцать аптек района, и почти все они были на краю гибели. Макаров, к сожалению, вскоре умер. В годы оккупации он спрятал все медикаменты своей аптеки у местных жителей, и оказывал раненым подпольщикам медицинскую помощь, не боясь фашистской оккупации.

В то время большое внимание уделялось гражданской обороне, и меня, как военнообязанную и химика по специальности, отправили в Ленинград изучать и применять меры для защиты от отравляющих веществ в случае газовой атаки. Это было страшное дело, секретное. Бывало, заходишь в училище – стоят военные, проверяют, не несу ли я мины. А когда уходила, проверяли, не выношу ли я какие бумаги. Все, что писали, оставляли там. Вот такая секретная была организация.

Когда я вернулась, меня поставили заместителем начальника гражданской обороны по медснабжению. У нас в Волхове был три ОПМ (отряд первой медицинской помощи). У нас был разработан четкий план действий на случай эвакуации Ленинграда, имелись специально подготовленные места для расположения госпиталей. И на все это у меня было заложено необходимое количество медикаментов, у которых строго проверялся строк годности. А на случай ожогов была договоренность с директором торга Кантемировым, чтобы всегда стояла двухсотлитровая бочка растительного масла. Потому что был и химический цех, и электролизный, случались пожары, поступали больные с ожогами. Нужно было, чтобы все исполнялось четко. У нас был специальный подвал, там хранилось много медикаментов на случай гражданской обороны. Были созданы санитарные дружины.

Еще очень строго требовали обеспечивать медикаментами инвалидов Отечественной войны. Каждый инвалид стоял на учете всего района, и я знала, кому сколько лекарств надо. Избави Бог отказать какому-то инвалиду. Был такой случай. Прихожу в понедельник на работу, а мне звонят из партии:

— Почему вы не обеспечили инвалида войны лекарствами? Его привезли на скорой в ЦРБ? Там не оказалось лекарства?

— Почему я? Это же медсестра должна была отвечать за то, что нет определенного лекарства!

Я, конечно, ежедневно проверяла лекарства на отделениях ЦРБ.

— Чтобы такого больше не было!

Выговор сняли, тут же обеспечили инвалида лекарствами. Вот, учет инвалидов, детей, диабетиков.

Весной мы постоянно готовили лекарства для школ, чтобы не допустить кариеса зубов, изготовляли медикаменты для детей с первого по третий класс. Это было бесплатно. И к весне мы уже должны были иметь запас препаратов, которые входили в состав лекарства.

Главное – у нас в районе был ликвидирован туберкулез. Даже приезжали из министерства здравоохранения, узнать, как мы этого добились. Я связалась с врачом, и мы пошли объяснять. Врач сказала:

— Потому что у нас не было отказов в препаратах любой формы, которую мы выписываем.

И у нас в связи с этим не было израсходовано десять килограммов тубазида. Это лекарство для лечения туберкулеза. Я вот смотрю, что сейчас в подвалах делают: перемалывают лекарства и делают новые, а мы обязаны были их сжигать. Я приглашала представителя милиции, и мы в поле все сжигали. То есть, просроченные лекарства мы ликвидировали. Ну, и в результате такой деятельности мы расширили аптеки, район стал лучшим в области.

А когда построили аптеку на Авиационной – это вообще шедевр был. Даже приезжали коллеги с Сахалина, фотографировали, чтобы сделать также у себя. Аквариум с рыбами в аптеке был. Такой красоты больше нигде не видели. Скамеечки были, женщины придут, сядут и молятся, крестятся. Я один раз подошла к бабушке, спрашиваю: — Вы чего креститесь?

А она:

—Ты представляешь, я думала, что сижу в храме!

Аквариум стоял, полно цветов было. Аптека была шикарная. Ну, за это нас наградили орденом Красного знамени, на стенде висела фотография.

Поскольку у нас был большой план заготовки лекарственных растений, я решила у себя организовать плантацию, чтобы самой выращивать лекарственные растения. Мне районная администрация выделила десять гектаров земли в Колчаново. Это место считалось чуть ли не курортной зоной. Я договорилась, заказала семена, а рабочие уже привезли тепломашины – рыхлить землю, сушилки, ветроаппаратуру… И вдруг – 1990-е годы. Началась ельцинская катавасия – все ликвидировали. А так у нас была бы плантация лекарственных растений, собственных, наших, выращенных на нашей земле. Не откуда- то привезенных, а выращенных у нас. Ну, все ликвидировали, все пропало. Последний раз приезжали на проверку гражданской обороны. И когда приехал один, я предъявила документы. Показала работу, он все написал и говорит:

— Анна Сергеевна, мы вас переводим в Москву!

А я говорю:

— На каком основании?

— А вы, что, не согласны?

А у меня в это время дочь училась в институте, сын девятый класс заканчивал. Кроме того, сад у меня был. И, тем более, Москва, что и как там? Надо было ездить по Советскому Союзу и проверять отделы гражданской обороны. Короче, я отказалась. Тогда позвонили в аптечное управление и сказали: «Заставьте ее уехать!». Но спасибо начальнику. Он сказал: «Нет! Мы против этого!». Вдруг письмо приходит из Министерства Здравоохранения: такая-то переводится в Министерство гражданской обороны. Я тогда пошла к врачу – а у меня на ноге тромбофлебит был – и взяла справку о том, что я инвалид. И сказала, что не могу ехать. Так я осталась в Волхове. Потому что говорили, что нигде не видели такой организации работы и правильного контроля, как у меня.

До этого еще моего мужа – а он был танкистом – хотели направить в Германию по линии военкомата. Отбирали преданных людей, как мне сказал начальник военкома. Но я должна была ехать вместе с ним, такой был порядок. Всей семьей надо было ехать. Я от этого отказалась и слава богу.

А мой дружный коллектив – сто сорок пять человек – всегда меня поддерживал, и у нас никогда не было неприятностей с изготовлением лекарственных форм. Всегда был порядок и высокое качество. Сейчас никакие лекарственные препараты не контролируются, нет проверки. Раньше мы получали медикаменты из-за границы, шли эти лекарства в Москву. И там уже все проверяли, выдерживали карантин полгода. Такой закон был. Потом рассылали их по областям и наша областная лаборатория тоже проверяла. Много было аппаратуры – ни один препарат без проверки не шел в продажу.

Однажды пришло срочное распоряжение: «Если вы получали такой-то препарат, изготовитель Англия, немедленно его изъять!». Владелец фабрики изготовил лекарство для беременных женщин, но те женщины, которые принимали этот препарат, рожали детей с двумя головами, с четырьмя ногами или с одной рукой. Вот такие происходили изменения с плодом в организме матери. А все потому, что в течение года он выпускал лекарство без контроля.

Аптека, в которой я работала, действовала на базе нашей больницы. Несмотря на то, что наши препараты не менее пяти-десяти лет проверялись на крысах, мышах и потом – в отделениях, когда давали человеку таблетку, врач его наблюдал. А за рубежом это не делается.

В общем, лаборатория наша работала на полную мощность. Мы честно выполняли свой долг. Но вот случилась перестройка. Что-то было страшное. И все аптеки превратили в аптеки готовых форм. Мы собирали подписи, посылали в Москву, чтобы не закрывали эти аптеки, и врачи нас поддерживали, чтобы было качество, и все равно закрыли. Появились аптечные пункты, шкафы под самый потолок, и если температура летом тридцать градусов, то там – до пятидесяти. А у лекарственных форм есть такое свойство, что ингредиенты, которые входят в состав этого лекарства, могут начать взаимодействовать при определенной температуре. И из лекарства получаются яды. У нас были специальные холодильные камеры. Препараты для наружного применения хранились отдельно, пахучие – отдельно. А сейчас этих правил не придерживаются, и получается, что мы глотаем неизвестно что. Я писала Путину, что необходимо вернуть эти аптеки, которые готовили лекарственные формы, но пока – молчание. Никому это не надо.

Я проработала сорок восемь лет, много наград имею, но главное – то, что сейчас иду по улице, встречаю человека, а он мне: «Анна Сергеевна!». Даже недавно – я встретила женщину с дочерью. Этой девочке было два годика, когда ее мама пришла к нам в аптеку, а нужного лекарства у меня не было. Я позвонила в другую аптеку района. Мама туда поехала, и ей дали лекарство. И девочка спасена, и, вот, видите, выросла уже.

А еще был такой случай. В Кисельне работал тракторист, пахали землю осенью, и что-то случилось. Тракторист упал, и его поднял трактор, а трактор-то с гусеницами, и мужчину размяло. Его привезли на скорой, намыли, все сделали, но надо было срочно ввести против гангрены сыворотку. Всю область обзвонили, а мы имели право эти ампулы держать в количестве не более двадцати штук. Сроки годности истекали, и приходилось списывать. Так мы собрали эти ампулы и человека спасли.

Дело в том, что аптеки были перестроены, даже в царские времена были настоящие аптеки, соблюдались все правила, а сейчас все нарушается.

Когда я брата искала, ездила в Севастополь. Я сидела на берегу моря и плакала, потому что – ничего! И военные мне помогали, и корреспонденты – и никаких следов. Только сказали, что тот корабль, на котором его отправили, фашисты потопили. Мне спросил один мужчина (он весь седой был):

— Вы почему плачете?

Я ему рассказала, почему. А он говорит:

— Да что вы ищете? Мне было семь лет, когда фашисты оккупировали Севастополь. А в катакомбах осталось много раненых моряков, и продукты, и медикаменты были. И все ходы были. А татары знали потайные входы и залезали, вытаскивали раненых моряков и отдавали их фашистам. И дядя этот рассказывал, как раненых складывали в блоки, рядом, друг на друга. Прямо у них на глазах. Их согнали, всех жителей. И эти татары приходили с канистрами керосина, вспарывали морякам животы, наливали туда керосин и поджигали. И он рассказал, что даже фашисты отворачивались – не могли смотреть, как моряки эти пели песню, извивались, а татары плясали, радовались. Не зря их и депортировали из Крыма. Сколько людей они предали. А некоторые, когда керосин кончался, связывали человек по пять-десять и сбрасывали в море, и те тонули. Так говорит:

— Что вы ищете?

Короче, говорят, бывают мужественные, стойкие люди, и бывают подлецы.

Я говорю:

— Понимаете, пароход с ранеными фашисты потопили, но мой брат был хороший пловец, может быть, он выплыл!

И вот мне прислали письмо из архива. А в нем написано, что в годы войны на территории Алтайского края было шестьдесят семь военных госпиталей, и в письме перечислены все эти госпитали. И номера их дали, и все.

Еще у меня есть одно письмо. Я зачитаю вам про преступное попустительство: «Я учился в классе седьмом или восьмом. И в школу пришло письмо от вдовы солдата, умершего в годы войны в одном из военных госпиталей Бийска. Фамилия его Зайцев. Женщина просила сфотографировать место захоронения ее супруга. К поиску на правах старшего почему-то привлекли меня. С парочкой закадычных друзей мы пошли к чиновникам и в ЗАГС – захоронение было воинским и в гражданских организациях документов не было. Правда, работницы архива городского ЗАГСа подсказали, что нам, скорее всего, нужно кладбище, что на левом берегу – слева от истоков Чуйского тракта.

Поехали, отыскали сторожа. Хороший дядька оказался, он еще помнил казнь большевиков колчаковцами, показывал сосны, на сучьях которых и были устроены виселицы. Рассказал, что кладбище, на которое мы прибыли, было основано зимой 1941-1942 гг. из солдатских могил. В земле выкапывались рвы, и в них в несколько слоев, без гробов, плечом к плечу укладывались трупы, и таких могил было много. Уже после войны эти места соединили с гражданскими кладбищами.

Спросили сторожа, как отыскать могилы, чтобы сфотографировать. Подвел – это было у самого Чуйского тракта, а фотографировать и нечего. На месте солдатских могил – свежие захоронения, и по всему периметру выброшены на поверхность земли солдатские косточки. Вот такое неуважение.

Ну, мы втроем – в кабинет, за правдой и справедливостью. Нас и слушать не стали: нет документов – нет разговоров. Мол, почему документы не сохранили, что там похоронены солдаты. Вот такие порядки».

И не только. Зачем далеко ходить: что на Украине творится сейчас. Нет уважения, нет почестей, и виновны в этом наши правители, потому, что они учиняют разлад в головах у людей. Обливают грязью предыдущих правителей, не проверив, не изучив. Вот, даже голод на Украине, я не рассказывала об этом.

1932 год, мне было шесть лет, но я это помню потому, что было много солнца: цвели яблони, сады, сады были громадные, земли было много, цветов. Специально для нас, трех сестер, были разбиты грядки, и мы сажали цветы и следили за ними. И вдруг цветы стали погибать, листья начали с деревьев осыпаться. Мама велела рвать траву и сушить. Мы спрашиваем:

— Зачем?

— Надо, надо! Рвите!

Мы рвали и сушили. Оказалось, что дождей не было, и все сгорело. И яблони, и посевные, и картошка. У нас были запасы: и фрукты, и овощи, зерна и трава, что мы насушили. Мы мололи траву, смешивали с мукой и пекли булочки. Потом наступили такие дни, ближе к зиме, что есть было почти нечего. Моя тетя работала в Москве. Ей родители написали письмо, что голод. А она молчит. И вдруг, незадолго до Нового Года приходит проводник поезда и приносит письмо от тети, в котором та пишет: «Почему вы молчите? Я пишу письма, вы не отвечаете!».

А как не отвечаем, если родители пишут! А оказалось, что правительство Украины запретило писать письма в Москву и рассказывать о том, что на Украине неурожай. Они молчали. Но, в общем, родители письмо тетино прочитали, а проводник говорит: «Пишите ответ, я подожду!». Они написали, что голод. И проводник поезда через три дня поехала в Москву и письмо отвезла тете. Тетя с этим письмом уже пошла к Крупской, а Крупская – к Сталину. И письмо пронесла, спрятала. И Сталин прочитал, вызвал ответственного и говорит:

— Что это? Почему молчите, что голод?

— Она все врет, – этот говорит на Крупскую, – там хороший урожай.

Сталин говорит:

— Кому верить?

А Крупская:

— Вот письмо, пишут родители!

Сталин дал задание ответственному – за три дня выяснить обстановку на Украине. А Крупская сказала тете, чтобы та срочно написала письмо и передала с проводником, и чтобы родители прислали кусок хлеба, какой они едят. И тетя все сделала. И этот кусок хлеба привезли. Когда Крупская умерла уже, тетя рассказывала, что под юбкой несла этот кусок. Охрана сидела и все проверяла, что несут Сталину. Как писал технический секретарь Сталина: «Мы задерживали все, что несли посетители. Нам так велели. Мы ничего Сталину не давали для информации». Но кусок хлеба она пронесла и когда показала, Сталин вызвал этого мужика. Он схватил его за волосы:

— Я тебе сейчас голову разобью, ты видишь, что люди едят!

А он:

— Она врет!

И все. Дали ей охрану на две недели. А нам через некоторое время начали варить пшенные каши. Нас было тринадцать человек. Давали по пол-литра, но добавляли рыбий жир, и у нас из семьи никто не умер. Варили до нового урожая. И во всех селах так варили. Молчали, не говорили.

Мы надеемся, что Вам понравился рассказ. Помогите нам узнать и сохранить истории жизни. Помочь можно здесь